怎样才算得了糖尿病?

糖尿病是现代生活的常见病,每个人都需要预防糖尿病发生,因为一些不健康的生活习惯会导致糖尿病发生:

1、均衡膳食,清淡饮食,限制能量摄入,减少高油高糖高盐饮食,并多选择蔬菜、水果,蔬菜、水果富含膳食纤维,有助于预防糖尿病。

2、现代人久坐时间长,久坐会影响寿命,还会使糖尿病的发生风险增加。对于久坐生活习惯的人,最好坐半小时就起身活动一下,如起身接杯水,上厕所等。

3、现代人由于工作、生活节奏加快,精神压力过大,容易导致糖尿病患者。人体长期处于压力状态,交感神经兴奋,会促使升高血糖的激素分泌增加,如肾上腺素、儿茶酚胺等;另外交感神经兴奋,会直接抑制胰岛素分泌,导致血糖升高。要想预防糖尿病,要学会放松心情,不要给自己过大压力。

4、减少熬夜,人体在熬夜时,机体也处于应激状态,容易导致血糖升高,时间久了,就会增加胰腺负担,容易发生糖尿病。

5、戒烟限酒,烟草会直接刺激胰腺,使胰腺功能受损,容易导致胰岛素分泌不足,从而发生糖尿病。酒精的能量值较高,经常大量喝酒会导致肥胖,肥胖会引起胰岛素抵抗,从而出现高血糖。

6、肥胖者要积极减肥,肥胖是导致糖尿病的重要原因之一,所以肥胖者是糖尿病的高危人群,肥胖者可以通过限制饮食、加强体育锻炼等多种方式来减轻体重。

我国约有1.14亿糖尿病患者,约占全球糖尿病患者的27%,已成为世界上糖尿病患者最多的国家。

很多糖尿病的患者没有临床症状,有的是体检或者其他检查偶然发现确诊;还有的是出现了糖尿病并发症送到医院急救才被发现。年前的时候我的一个朋友的孩子,是因为出现了酮症酸中毒,意识不好送到ICU治疗才发现孩子得了糖尿病。

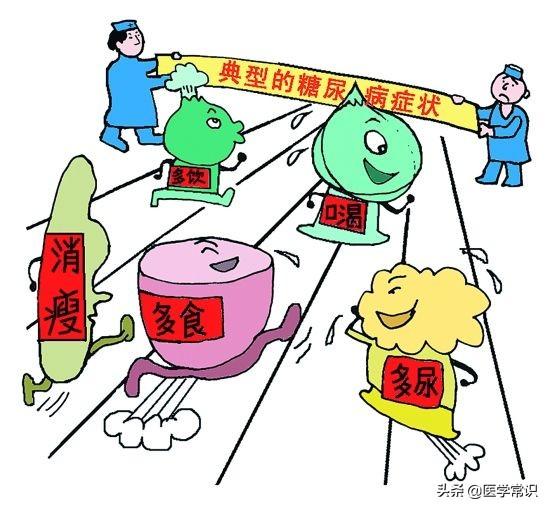

如果要说典型的糖尿病的症状,那就是大家都知道的“三多一少”,多食、多饮、多尿,体重下降。我之前的一个同事当时就是因为多尿才发现了糖尿病。

除了明确诊断的糖尿病,还有很大一部分人,处于糖尿病前期,我们叫“糖前期”,这个庞大的人群,像冰山的一角,数字惊人,而且,不被重视!

图片来源于网络

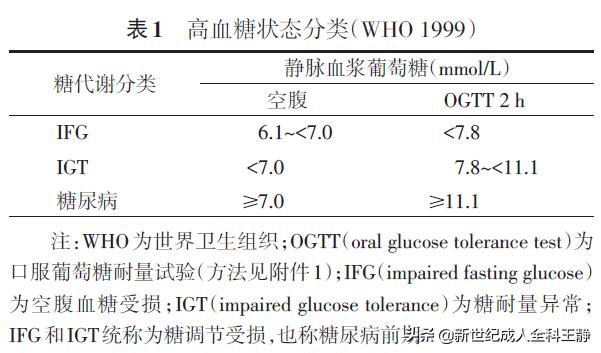

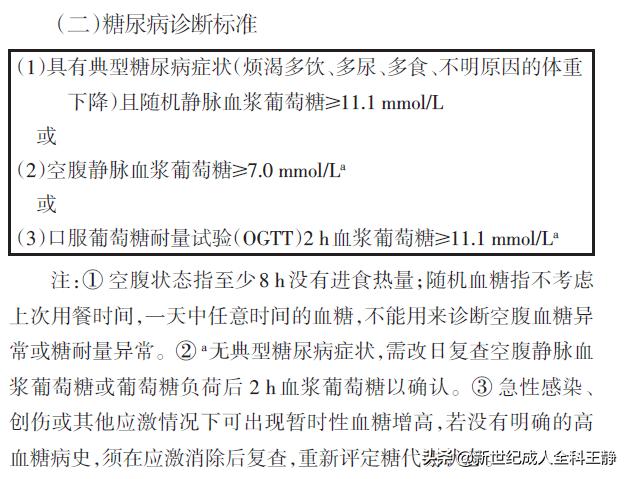

上文提到,很大糖尿病患者是没有症状的,典型的三多一少症状并没有那么常见。除了临床症状,要确诊糖尿病,就要靠实验室指标了。

从血糖监测的水平上来看,确诊糖尿病,需要两个时间点的血糖水平,一个是空腹血糖,一个是餐后或者OGTT试验2小时之后的血糖水平。在我们国家,可以糖尿病一般都是需要做OGTT试验的,在国外,还有一个指标可以诊断糖尿病,就是糖化血红蛋白,如果该指标超过6.5%,基本可以确诊糖尿病。

什么是OGTT试验?该试验可以理解为一个糖尿病确诊的试验,具体的方法如下:

1.晨7:00—9:00开始,受试者空腹(8~10 h)后口服溶于300 ml水内的无水葡萄糖粉75 g,如用1分子水葡萄糖则为82.5 g。儿童则予每千克体重1.75 g,总量不超过75 g。糖水在5 min之内服完。

2.从服糖第1口开始计时,于服糖前和服糖后2 h分别在前臂采血测血糖。

3.试验过程中,受试者不喝茶及咖啡,不吸烟,不做剧烈运动,但也无须绝对卧床。

4.血标本应尽早送检。

5.试验前3 d内,每日碳水化合物摄入量不少于150 g。

6.试验前停用可能影响OGTT的药物如避孕药、利尿剂或苯妥英钠等3~7 d。

图片来源于网络

简单理解这个试验,就是喝一杯糖水,定时抽血化验血糖。

产科的孕妈妈在怀孕过程中间还会做这个试验,以明确是否存在血糖代谢的异常。因为孕妈妈的血糖异常会影响胎儿的生长发育。

总之,一句话,想要早期筛查糖尿病,除了关注自己身体有没有症状之外,就是要关注体检。但是体检有一个问题,就是一般都测量空腹血糖,但是实际上,我国的糖尿病以及糖尿病前期,有很大一部分人群空腹正常,餐后血糖偏高,容易造成漏诊。因此体检的时候,可以把空腹血糖+糖化血红蛋白两个指标一起检查,这样能尽可能地发现异常。

图片来源于网络

参考资料:

中华医学会糖尿病学分会 国家基层糖尿病防治管理办公室 国家基层糖尿病防治管理指南(2018).中华内科杂志,2018,57(12):885-892.

糖尿病是常见病、多发病,其患病率随着人民生活水平的提高、人口老龄化、生活方式的改变而迅速增加。主要表现为代谢紊乱引起的各种症状和并发症。

得了糖尿病,会容易发现一些线索或症状:

1、三多一少症状。即喝的多,吃的多,尿的多,难以解释的体重下降。

2、发现糖尿病的并发症或伴发病。如原因不明的酸中毒、失水、昏迷、休克,血脂异常、高血压、肾病、视网膜病、周围神经炎、下肢坏疽及代谢综合征,还有反复发作的皮肤瘙痒、溃疡或痈,女性的真菌性阴道炎、外阴瘙痒等。

3、辅助检查。采取化验静脉血浆葡萄糖,也可以采取末梢血化验或简便测血糖。主要化验空腹血糖、随机血糖和餐后2小时血糖,如果测得的血糖值高于正常值,且有上述症状者,即可诊断,在临床上,需隔日重复一次确认,诊断才能成立。

4、对于无糖尿病症状、仅仅一次血糖值达到糖尿病诊断标准者,必须在另一天复查核实以确定诊断。如复查结果未达到糖尿病诊断标准,应定期复查。

5、有糖尿病家族史或肥胖家族史,且年龄超过45岁、肥胖的人,如出现任何一个症状,应该及早就医,来鉴别到底是不是糖尿病。

总之,大多数糖尿病患者,尤其是糖尿病早期患者,并无明显症状。所以,我们要多了解糖尿病方面的知识,在平时的工作和生活中要善于发现糖尿病,尽可能做到早诊断、早治疗。

希望以上回答对你有所帮助,不足之处请在评论区批评指正!关注医学常识,了解更多健康知识!

糖尿病已经日趋流行,严重威胁人体健康。生活中,导致糖尿病的原因是复杂多样的,较常见的是肥胖、饮食不节制、缺乏锻炼自己其它疾病的影响。具体如下:

1、病毒感染因素

病毒也能引起糖尿病。这是因为糖尿病患者在发病之前的一段时间内常常得过病毒的感染,而且糖尿病的流行,往往是出现在病毒流行之后。

2、免疫因素

糖尿病是由于T淋巴细胞介导的以免疫性胰岛炎以及选择性胰岛β细胞损伤为特征的自身免疫性疾病,约有67 %-88 %新诊断的1型糖尿病患儿的胰腺都有胰岛炎的存在,且T、B 淋巴细胞浸润现象显著。

3、环境因素

环境因素包括病毒感染、婴儿期牛奶喂养、预防接种疫苗、地理、气候、毒素以及应激等,它们均会促使糖尿病的发病。

4、遗传因素

研究提示,遗传缺陷是糖尿病的发病的基础,遗传缺陷表现于人第六对染色体的hla抗原异常。新浪中医研究表明:糖尿病患者有家族性发病的特点,如果你父母患有糖尿病,那么和无此家族史的人相比,你更加易患上此病。

5、妊娠

妊娠期桔抗胰岛素的激素如生长激素、泌乳素、雌激素、肾上腺皮质激素分泌、孕激素的增加,另外,胎盘可产生胰岛素酶,加速胰岛素的降解。

6、长期的精神压力

现代社会生活的高节奏性,过度的学习和工作均会造成人产生紧张情绪,长期处于精神紧张和高压力的状态下,会使糖尿病加重。

预防糖尿病有4个要点

对糖尿病无知:多懂点儿专家指出,不少人认为多饮、多食、多尿、消瘦才是糖尿病的表现,并以此来判断自己是否得了糖尿病,其实不然。以“三多一少”症状判断有无糖尿病是对糖尿病认识的一个典型误区。事实上,90%的糖尿病患者早期缺少这些症状,而仅表现出疲劳、乏力,或出现视物模糊、伤口久治不愈等非典型症状。因为糖尿病发病初期不会出现明显的身体异常,而当出现“三多一少”症状的时候,其病情已相当严重。因此,无论年轻人还是老年人,每年至少应去正规医院进行一次血糖检测,这是目前判定糖尿病最准确的途径。日常听听糖尿病知识讲座可受益,讲座有利于帮助病人坚持科学治病,目前市场上有许多虚假广告,说某某药物可根治糖尿病,某种仪器可以不服药物而治好糖尿病。知识讲座可以使病人客观认清市面上的保健产品,合理用药,控制血糖。

热量摄取过多:少吃点儿传统上,对糖尿病患者来说,米饭不能吃饱,水果不能吃多,甜品基本不碰。不宜吃各种糖、蜜饯、水果罐头、汽水、果汁、果酱、冰淇淋、甜饼干、甜面包及糖制糕点等,因为这些食品含糖很高,食用易出现高血糖;不宜吃含高胆固醇的食物及动物脂肪,如动物的脑、肝、心、肺、腰、蛋黄、肥肉、黄油、猪牛羊油等,这些食物易使血脂升高,易发生动脉粥样硬化;坚持每天喝一杯可以帮助调理血糖的茶饮:(点大图了解)

体力活动减少:勤动点儿要经常保持一定的运动量。控制饮食,再加上增强锻炼,体重就不至于过胖。我们已经知道,肥胖是造成糖尿病的重要因素,不肥胖,得糖尿病的机会就会减少。英国有一句谚语说:“腰带越长寿命越短”,所以控制体重是很重要的。 放松一点。这是指心理调节方面的问题。好的心态对糖尿病的预防也是有其积极作用的。因为各种心理不平衡会进一步加强胰岛素抵抗,促使糖尿病的发生。有这种情况,也许你原来还将再过几年才会得糖尿病,只因为一次大的精神刺激,很长时间愁眉不展,可能很快就得糖尿病了。

心理应激增多:放松点儿虽然病患者利用均衡食谱、运动及药物,维持中血糖水平在一定水平,但精神紧张会间接增加血糖。因此若要血糖回复正常水平,患者除了饮食、运动、药物控制,消除精神紧张,保持情绪宁和更需谨记于心。最新科学证实,当人们处于紧张、焦虑、恐惧或受惊吓等情绪时,交感神经兴奋,直接对胰岛素分泌产生抑制;交感神经还会加快肾上腺素分泌的速度,间接抑制胰岛素分泌。研究人员提醒人们,放松心情可间接增加胰岛素的分泌,对于控制糖尿病患者的病情有好处。

您好,我是健康管理师小康,很高兴为您解答疑惑。

糖尿病在一开始出现在富贵人家里,所以被称为“富贵病”,后来,人们渐渐发现即使不富贵的人也能患上糖尿病。那么,到底怎样才会患上糖尿病呢?我们一起来探讨下。

首先,什么是糖尿病?

糖尿病是常见的内分泌代谢性疾病,它是以血浆葡萄糖水平升高为特征的代谢性疾病群。引起血糖升高的病理生理机制是胰岛素分泌缺陷或胰岛素作用缺陷。

接着我们来了解一下糖尿病的危险因素有哪些?

1 遗传因素 有糖尿病家族史,患糖尿病的机率比正常人大 。

2 超重与肥胖 由于脂肪细胞膜上的胰岛素受体密度变小,同时对胰岛素的敏感性降低,从而发生糖尿病。

3 缺乏运动 经常做适量的运动有助体内糖分的消耗。

4 不合理膳食 饮食中高脂肪、高热量的成分增多,直接造成身体脂肪的过度堆积,成为糖尿病发病率上升的主要诱因。

5 精神紧张 由于精神长期高度紧张,造成肾上腺素分泌过多,从而引起血糖、血压的持续增高。

6 吸烟 吸烟引发糖尿病的机制可能与通过改变体内脂肪分布,对胰岛13细胞的毒害作用有关。

7 长期接触化学、放射性物质因胰岛细胞功能遭到破坏而发生糖尿病。

8 反复病毒感染 病毒感染损伤了胰岛B细胞而发生糖尿病。

通过以上分析,我们可以了解到,糖尿病的发病原因除了遗传外,其他的危险因素是可以被我们改变的。也可以说,糖尿病很大程度上是由我们的生活行为习惯决定的。预防糖尿病从增强自我保健意识开始。

糖人健康网,一个有温度的控糖平台,欢迎关注,有问必答!

最保险的办法,去医院检查就行。

降血糖的办法比较多,医生会根据病人不同水平的血糖值,建议你是食疗,还是药物,还是打胰岛素。

第1,有糖尿病的三多一少症状,同时伴有血浆葡萄糖大于等于11.1毫摩尔每升。第2点是两次空腹血浆葡萄糖大于等于7.0毫摩尔每升。第3条是两次随机血浆葡萄糖大于等于11.1毫摩尔每升。第4条是两次OGTT实验,两小时血浆葡萄糖大于等于11.1毫摩尔每升。第5条,一次空腹血浆葡萄糖大于等于7.0毫摩尔每升,和一次随机或者一次OGTT两小时血浆葡萄糖大于等于11.1毫摩尔每升。以上5点符合一点就能够诊断糖尿病。

怎么知道自己得了糖尿病?确诊糖尿病后要常年吃降血糖药?

1.首先来说怎么确诊糖尿病?

糖尿病典型症状:三多一少:多饮、多食、多尿、体重下降。除此之外还有皮肤瘙痒、视力模糊等代谢紊乱表现。

以上糖尿病症状+静脉血糖测定,注意:确诊最好是去医院抽静脉血。(空腹血浆葡萄糖≥7.0mmol/l,葡萄糖负荷后2h血糖检测≥11.1mmol/l,随机血糖检测≥11.1mmol/l)即可诊断。

2.确诊糖尿病后是否常年吃降糖药?

因为糖尿病是一种慢性全身进行性内分泌代谢疾病。既然是个慢性病,确诊之后的确需要长期,甚至终身用药。为什么呢?这就要从糖尿病的发病机制说起。简单来说,糖尿病分为1型糖尿病和2型糖尿病。

1型糖尿病一般是先天的存在免疫系统异常,体内胰岛分泌缺陷导致胰岛素分泌不足,所以需要直接注射胰岛素。

2型糖尿病是后天获得的:进食过多,体力活动减少导致的肥胖、高血压、高血脂是主要的致病因素。

总结:1型糖尿病是胰岛分泌缺陷,肯定需要终身注射胰岛素,一旦停止治疗,就会造成体内胰岛素绝对不足。

2型糖尿病因为是后天获得的,胰岛本身还是能分泌胰岛素,但是分泌量相对不足,需要积极改变生活方式,管住嘴、迈开腿,降血压,降血脂,降低体重的同时可以先口服降糖药,根据血糖控制的情况可以适当增减药物,但不能突然停药。

以上属个人观点,欢迎关注讨论。

谢邀!本题的中心议题主要涉及糖尿病的诊断问题。

糖尿病属临床上最常见的代谢紊乱性疾病,是引发冠状动脉与外周动脉粥样硬化的独立危险因素,分为1型和2型,其中1型糖尿病约占糖尿病总数的10%,2型的占比可高达90%!

各型患者的临床表现:

1型:首发症状常常由感染或其他应激促发;体重下降;多尿、多饮、多食;脱水;疲乏;频繁感染(如尿路感染、蜂窝组织炎等);高血压;视物模糊;精神状态异常;呼气时带甜水果味等。

空腹血糖是临床上常用的检查方法,通常需要隔日重复检查再确认!空腹血糖超过126mg/dl可考虑糖尿病。

此型糖尿病口服药物治疗无效,常常需要严格的糖尿病饮食,通过运动和胰岛素治疗是关键。需要每天餐前和睡前监测血糖。

2型:以前是老年人和肥胖者多见,但是随着生活水平的不断提高,小胖墩的急剧增加和运动量的减少,近年来发现青少年和儿童发病者越来越多。

通常表现为起病隐匿,不易发现,可能在确诊前几年甚至几十年就存在糖尿病;多尿、多饮、多食;疲乏,视野模糊;反复感染;如长期血糖控制不良可出现其他脏器病变:视网膜病变如白内障、肾病、动脉硬化如足部溃疡坏疽、自主和外周神经病变等。

检查方法靠空腹血糖检测!

基本的治疗措施是饮食、运动和体重控制“三板斧”!

糖尿病是一组由遗传和环境因素相互作用,胰岛素分泌缺陷和/或靶组织对胰岛素敏感性降低引起,以长期高血糖伴碳水化合物、脂肪和蛋白质代谢障碍为特征的异质性代谢紊乱。糖尿病可表现出烦渴、多尿、多饮、体重下降及多食等典型症状,长期血糖升高可导致眼、肾脏、心脏和血管等多种器官的慢性损害、功能障碍以及衰竭。糖尿病的诊断标准是采用1999年世界卫生组织的糖尿病诊断标准:1.有糖尿病症状,且任意时间血糖水平大于等于11.1mmol/L;2.空腹血浆葡萄糖大于等于7.0mmol/L;3.标准的糖耐量试验,餐后2小时静脉血浆葡萄糖大于等于11.1mmol/L。以上3条中任意单独一条符合,均可作为糖尿病诊断依据,必要时用上述方法在另一日重复检测,若结果仍符合标准时可明确诊断糖尿病。

本问题和回答均来自本站网友,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.kiit.cn/ask/320